|

印度佛教圣地 印度佛教圣地

Walking With the Buddha

∷ 佛祖释迦牟尼的故居

中国的宗教和文化受佛教影响较大,印度是佛教始祖释迦牟尼诞生、顿悟、说法、涅磐之地,佛祖的足迹,传扬佛教的众圣地因来自世界各地的朝拜者变得非常热闹。

∷ 诞生

约2500 年前,释迦牟尼出生于喜玛拉雅南山脚下的蓝毗尼(Lumbini,属尼泊尔境内)花园,是释迦族净饭王的长子,他的幼年和靑年时期都是在Kappilavastu(属印度或尼泊尔)度过的。

∷出家、圣火

人生无法避免的疾苦,目睹生老病死而选择出家的悉达多为了得到克服这一疾苦的智慧,多次寻访名师继续修行朝拜,但是未能通过任何人或任何方法得其智慧。在伽耶(Gaya)附近的山洞。经6年苦行,却毫无收获。放弃苦行过尼连禅(Niranjana)河静坐在菩提迦耶(Bodhgaya)的一鲸菩提树下,发誓如若不能大彻大悟,终身不起。进入盘坐苦思冥想,终于在黎明来临之际'得无上大道'得到了解说。

∷ 说法

自古以来众多修道者和朝拜者都聚集在印度教中心地瓦拉纳西(Varanasi)北部的鹿野苑(Sarnath,鹿山),这里是佛祖第一次传授觉悟到的真理的地方。(初转法轮)

起初只有5名弟子,佛教教团问世。之后的45年期间,佛祖曾到灵鹫山和竹林精舍的拉杰吉尔(Rajgir)、祗园精舍的舍卫城(Sravasti)、当时已成立共和国的梵沙利(Vaishali)、Vamsa王国的首都桥赏弥(Kosambi)等地说法。

∷

涅磐 ∷

涅磐

在梵沙利度过夏安居(整个夏季停留在某一处专心修行)后,佛祖仿佛就像被拖拉的车子,历尽艰辛地移动身躯北上,得重病即将迎接涅磐之时所躺的地方就是拘尸那迦(Kushinagar),当时已是得无上大道45年后,来到这世上80年有余之时。

众国王对于佛祖的涅磐感到惋惜,火化后各自分得部分骨灰,在各自的国家建塔(Stupa)供奉。

∷ 众圣地

蓝毗尼园(诞生地)、菩提迦耶(悟道之地)、鹿野苑(初转法轮地)、拘尸那迦(涅到之地)称为4大圣地。拉杰吉尔(王舍城、舍卫城(祗园精舍)、梵沙利、为其母飞上天界说法后降落之地沙宾西亚(Sankasya)称之为8大圣地。

菩提迦耶Bodgaya 佛祖成佛之地

菩提伽耶(Bodh Gaya)是悉达多修行获得觉悟的地方,是佛教四大圣地中朝拜者最多的朝拜圣地。他得知苦行并非是获得觉悟的捷径,于是在附近的菩提树下领悟到无上正觉(得无上大道)的境地。

摩珂菩提寺(Mahabodhi Temple) 建于佛祖得到解脱之地,属阿育王在位时期所创,后经多次修建,才能够保持现状寺院建筑物后面的菩提树作为佛祖得无上正觉的地方,吸引众多朝拜者。寺院的东侧尼连禅河对岸有前正觉山(Dungeshwari),据说是佛祖历经6年彻底苦行之地。

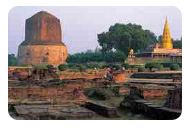

鹿野苑Sarnath

初转法轮地 鹿野苑Sarnath

初转法轮地

佛教4大圣地之一,是悉达多觉悟得道后第一次说法的地方。在此悉达多以佛陀复苏,其5

位道伴将他视为背叛者而离去,悉达多教他们四种伟大的真理'四圣蹄'和实现佛教苦行修炼的'八正道',并将他们收为弟子。阿育王(Ashoka)使印度变成世界强国,并将佛教传播到领国,从阿育王时代到12世纪这里建起了很多寺院和塔。鹿野苑遗迹群里有象征..野苑的达麦克佛塔(Dhamekh

Stupa),还有达尔玛拉基宾佛塔(Dharmarajika Stupa)、阿育王石柱(Ashokan

Pilar)等。

之后成为印度共和国国徽图案而驰名的阿育王石柱上端的鹿野苑狮子像收藏于鹿野苑考古学博物馆,除此之外在博物馆还可以看到初转法轮像。

拘尸那迦Kushinagar

涅磐地 拘尸那迦Kushinagar

涅磐地

在Ananda等众多弟子的注视下,佛祖在2颗菩提树下涅磐。涅磐堂(Nirvana Mandir)建于佛祖入寂之地,在这里可以看到长达6.2m的侧躺涅涅磐像。涅磐堂后边有阿育王建筑的涅磐塔,距离涅磐堂1.5km远处有佛祖的

火葬地R a m b a r 塔。Rambar塔后侧是传说中佛祖涅磐之前最后沐浴的Hirainyavati河。

Saheth Maheth 祗园精舍和舍卫城

佛祖时代最强盛的居萨罗王国之都舍卫城的祗园精舍是一富商献给佛祖的休养地,他诚恳地服侍佛祖,虚心接受教导,不论价格茫贵将王子所有的土地实来献给了佛祖。

佛祖在祗园精舍的只多林庭院度过了24个雨季,因此发生了很多Angulimara的改信宗教。千佛化现等趣闻。Saheth指祗园精舍,

Maheth指舍卫城,现以舍卫城(Sravasti)统称。

梵沙利Vaishali

世界最早的共和国中心地 梵沙利Vaishali

世界最早的共和国中心地

世界最早的共和国梵沙利是根据投票选举产生议会,对于佛教教徒而言是具有特殊意义的地方。

公布释迦牟尼离开世俗的时间临近,在Kolhua最后说法,阿育王为了纪念这件事情在这个地方建筑了巨大的石柱。释迦牟尼入寂100年后,梵沙利就10种戒律的解释举行了第2次佛教会议。

根据考古学家们发掘出的Raja-Bisal-Ka-Garh王朝国会议事堂遗迹,不难看出公元前6世纪的时候共和国属全盛时期。

从梵沙利发掘的遗迹有算制第1佛塔(公元前4世纪)和第2佛塔,佛塔里边供奉着装有释迦牟尼遗骸的箱子。

除此之外历史上具有重大意义的遗迹有湿婆神的的男根像,还有雕刻4 个头像的Chaumuki Mahadeva寺院,无数印度教教徒聚集而崇拜的Bawan

Pakhar寺院,离査密(Licchavis)王朝历代国王戴上王冠之前先抹上油的加冕礼湖泊,收藏各地区手工艺品的梵沙利博物馆等。

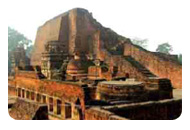

那烂陀Nalanda

世界之最的佛教大学 那烂陀Nalanda

世界之最的佛教大学

那烂陀是佛祖大弟子之一舍利佛的出生地,据文献记裁佛祖曾多次访问过此地。建于5世纪,7世纪的时候全世界1

万多名修行者聚集于此,曾经是世界之最的佛教大学,后因被回教教徒破动,如今只有痕迹和博物馆遗物。

沙宾西亚Sankasya(现在Sankisa) 地连天的地方

据传说中所说,悉达多的母亲摩耶(Maya)夫人在他出生后的第7天逝世了,为了给母亲说法登上33天(克利天)的释尊3个月后通过宝阶回到了地上,沙宾西亚就是当时回到的地方。

以前曾是众寺云集的城市,如今却只有安静的原野、阿育王石柱和大塔基地。

佛祖在世时期最强盛的国家是摩揭陀(Magadha),其首都王舍城拉杰吉尔是被5座山围绕着的盆地。盆地东南侧兢坡是法华境之地,有著名的灵鹫山(Gijhakuta)。山顶上还有佛祖曾说法的地方以及佛祖或其弟子曾起居过的小岩窟。王舍城的北门附近有竹林精舍(Venuban

Vihar),还有曾举行过第1次结集的七叶窟(Sapta-parni Cave)等众多遗迹。

毗普拉哈瓦Piprahwa

Kappilavastu在何处? 毗普拉哈瓦Piprahwa

Kappilavastu在何处?

毗普拉哈瓦位于距离佛祖诞生地尼泊尔蓝毗尼14km远处,1898年在这儿的塔里发现了写有文字的舍利缸,最近又挖掘出古物舍利缸和图章,很多人主张此地为释迦(Sakya)族的京都Kappilavastu,但是位于尼泊尔蓝毗尼的提拉乌拉寇德(Tilaurakot)也持相同主张。

考夏姆比kaushambi 佛教的学习中心地

距离安拉哈巴德(Allaha - bad)5 4 k m 远的考夏姆比(Kaushambi)是释迦牟尼觉悟后第6年、第9年曾来访过的地方。释迦牟尼在此多次说法,这里变成了佛教的学习中心地。

古城及Ghoshitarama寺院遗迹等被保存下来。在这里出土的无数雕刻、立体像、铜币、陶瓦塑雕等,充分体现出了昔日这一城市对佛教的畏敬心,这些佛教遗物可在安拉哈巴德博物馆(Allahabad

Museum)观看。

访佛教文化遗产 访佛教文化遗产

释迦牟尼佛祖涅磐之后,众弟子将他的佛理传播到全印度,使人们的心灵向真理盛开花朶,之后的1500多年全印度进入了佛教时代。

初期的佛教信徒遵守释迦牟尼佛祖"勿视己为崇拜对象"的嘱托,作为信仰对象建起巨塔或石窟寺院时虽用画和雕刻表现其信仰之心,

却没有加入佛像,只是用车轮或菩提树等代替象征佛祖。

但是随着渐渐精炼,艺术感性的沈托,在马土腊(Mathura)等地开始制作美丽的佛像..开凿印度西部和中南部的石山而建的石窟寺院也开始分为居住用毗可罗(

V i h a r a )和具有佛像及神殿的支提(Chaitya)2种。

印度的佛教文化于5~7世纪的侨多(Gupta)时代达到顶峰。

例如由华丽雕刻和壁画装饰的阿旃陀(Ajanta)和埃洛拉(Ellora)石窟群,很多石窟寺院里都有美丽而神秘的佛像,马土腊和鹿野苑的很多佛像充满了智慧和慈悲,如今的这些珍贵文化遗产是那些无名石匠和画家们的不朽杰作,充分体现出了当时社会的信仰心和艺术创造力。

桑吉Sanchi 桑吉Sanchi

佛教艺术的原点

桑吉虽与佛祖的一生没有多大的关系,但是具有能够代表印度佛教的遗迹,可谓是独特之地。伊斯兰势力统治全印度地区,大部分的佛教遗迹被破坏,所以这里的遗迹其价值甚高。

佛教衰败,渐渐被人们遗忘。桑吉佛教遗于1818年被英国的骑兵队队长Taylor发现,1912年由英国的约翰·马歇尔(John

Marshall) 和考古学硏究小组发掘。

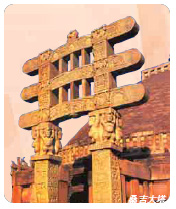

桑吉遗址的核心第1塔作为最古老的遗物,由阿育王初建,公元前2-3世纪左右扩建。位于东西南北的四角塔门(Torana)上非常形象化地雕刻着佛祖的一生或斤陀伽(Jataka,本生经)的趣闻。因是初期的佛教作品,主要用足迹、菩提树、金刚座、法轮等表示佛祖的存在。

第2塔以生动的莲花浮雕而驰名,第3塔以供奉舍利佛和木莲佛的油画而驰名。

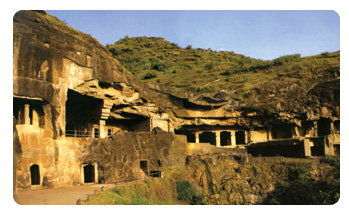

阿旃陀石窟群Ajanta Caves

世界文化遗产,印度佛教艺术的宝库

阿旃陀石窟位于距马哈拉施特(Maharashtra)州奥拉加巴德(Aurangabad)107Km处,BC200年至AD650年最为繁盛。这些石窟是初期佛教建筑、石窟壁画、雕刻等的最完美的标本。起初这30

个石窟是为了给佛教师生们提供隐遁之所而建。阿旃陀石窟中的壁画主要描述的是佛祖的一生和佛祖的多种神性,特别是以斤陀伽(Jataka

,本生经)的故事为主画出的佛像、菩萨像以及当时的风俗等壁画最为有趣。

阿旃陀石窟是在马蹄状、宽500m、高76m的陡峭的半圆形岩石悬崖上开凿而成,其30个石窟分为2种,第9、10、19、26号石窟是支提(Chaitya),其余皆为毗可罗(Vihara)。

世界著名的阿旃陀壁画世隔很久分为2开时期,第9、10号石窟的初期壁画是公元前2世纪的作品,壁画充分体现其完整性。

阿旃陀石窟壁画的种类和当时的印度绘画实属罕见,因此更为重要。阿旃陀石窟为印度石窟建筑的发展硏究提供了教育基础,这里的雕刻因其古典特色、描述、优雅而宁静、气质非凡而倍受袭目。

埃洛拉石窟群Ellora

Caves 埃洛拉石窟群Ellora

Caves

伟大信仰和创造力的结晶

埃洛拉石窟位于距奥拉加巴德( Aur - angabad)26km远处,以世界级水准充满生动感的雕刻而驰名,是开凿玄武岩丘陵地带而建的34个石窟群。石窟群由佛教支提和毗可罗(第1-12号石窟)、印度教寺院(第13-29号石窟)、耆那教寺院(第30~34号石窟)构成。

埃洛拉.的佛教石窟可分为初期4世纪的第1、2、3、5号石窟,6~7世纪的第4、6、7、8号石窟和7世纪建的Do

Tal(复式)和Tin Tal(3层),还有发掘出的众石窟中规模最大的第11、12号石窟,三大群体。

最早的佛教石窟非常简单,只有扁平的天花板下四角大厅(hall)和塔(stupa)后侧的后阵。

婆罗门教石窟寺院位于山丘的中间地带和高地地带,高地地带属于遮卢迦(Chalukyas)王朝和8世纪中期曾统治此地区的罗什多罗拘多(Rashtrakuta)王族的子孙们。

位于埃洛拉的Kailashnath寺院的发掘在印度建筑工学技术上是件非常重要的事情。

第30-34号耆那教石窟只是雕刻内容不同,与初期婆罗门教的设计装饰相似。第32、33号皆为复式,非常杰出.。

埃洛拉大部分壁画被破损,但保存下来的却是拉斯特拉古德时期绘画的唯一凭证,因此更为重要。

阿玛拉瓦提& 纳嘎伽那坎达

Amaravati & Nagarjunakonda

南印度佛教的2大中心地

代表南印度佛教遗址的这2个地方都位于克里希纳(Krishna)河流域。阿玛拉瓦提于BC 3世纪左右曾是统治德干(Deccan)

一带的萨塔瓦哈纳(Satavahana)王朝末期首都,直到王国灭亡后的14世纪依然是南印度的佛教中心地。

Mahachaitya / Mahastupa 建于公元前2世纪,公元250年左右重新扩建修复,规模远大于桑吉,是阿玛拉瓦提具有代表性的遗物,如今却只有其遗迹,遗物收藏于金奈州立博物馆

(Chennai State Museum)。纳嘎伽那坎达是续萨塔瓦哈纳(Satavahana)王朝之后的Ikshvaku

王朝的首都。Ikshvaku王朝虽是印度王朝,但是因对于皇室夫人们信奉佛教的支持重不吝啬的关系,纳嘎伽那坎达成为拥有30多个大型寺庙的3

~ 4 世纪印度佛教的中心地.。据说中论颂的作者龙树(Nagarjuna)在此曾担任过主席,但这也是未确定之事。修建了126m高,1km长的巨大水坝,原来的地方都被水淹没,原来的山如今变成了人工湖中的小岛,岛上有博物馆和被发掘的寺庙。

雄伟的佛教雕刻和神秘感,

引以为豪的西印度石窟群 引以为豪的西印度石窟群

Cave Temples of West India

距孟买(Mumbai)东南方向130km远,开凿德干高原小丘半山腰岩壁而建的巴雅(Bhaja)石窟寺院建于BC

200年间。

其重大意义在于央是模敦木制寺院建筑物中最为古老的支提(神殿石窟)寺院,附近的Karla石窟寺院从南方佛教样式而言是最早完成的最大的石窟寺院。距孟买东北方向180km处,到纳西克(Nasik)之前的国道旁边小山丘上的纳西克石窟寺院又是一南方佛教时代的石窟,具有很多珍贵价值的碑文..距孟买以北42km处的坎赫里(Kanheri)石窟位于可俯视大海的山丘上,是由109个石窟组成。于2-9世纪期间组成的小规模石窟寺院充分表现出了当时修行者们的生活。位于前往埃洛拉的关口奥拉加巴德(Aurangabad)城外的9个石窟群为后期建筑,第7号石窟以阳刻美人群像而驰名。

世界文化遗产 世界文化遗产

India's world heritage sites

宾杰拉泾遗址群 Khajuraho Group of Monuments

: 1986年列入世界遗产目录

宾杰拉泾庙宇群建于约1,000多年前最为繁荣昌盛的昌德拉(Chandella)王朝时代。

当时共有85座寺院,但是大部分都被伊斯兰势力破环,只有22座被保存下来。分为东、西、南三个区的建筑群墙壁上竟然刻有公开的色情场面,即米特纳(Mithuna)吸引着众多访客..由于宗教和性的奇妙结合以及雕刻工匠们表现出完美的雕刻艺术,至今依旧受到众人袭目瞩目。

阿旃陀石窟 Ajanta Caves : 1983年列入世界文化遗产目是建于B.C. 2-A.D.7世纪的佛教石窟遗迹,多时代(A.D.

5-6世纪)曾大规模扩建。

阿旃陀的壁画和雕刻是对佛教艺术具有相当重要影响力的巨作。达布旬(Tapty)河支流弯曲部(湾曲部)的峻岭上挺立着29座石窟群,临近连接南北印度的交通要塞,随着佛教的传播于B.C.

2世纪开始开掘。这里建有僧侣居住的僧院和供奉Stupa(佛塔)的大堂,墙壁上的绘画主要以佛教传播为主体。

作为印度绘画史上史无前列的巨作,其样式还经中亚·中国还传到了韩国。

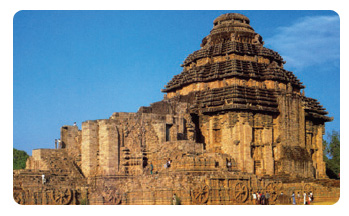

戈纳勒格太阳神庙

Surya Temple at Konarak : 1984年列入世界文化遗产目录 戈纳勒格太阳神庙

Surya Temple at Konarak : 1984年列入世界文化遗产目录

印度寺院中的精英巨作,也是奥里萨建筑样式的最高峰。据传说,克里希纳的儿子萨姆巴(Samba)为了感谢太阳神苏利耶的治愈之恩而建,但是历史上另有一种传闻,据说是East

Ganga王朝的琅古拉·纳拉辛哈·德瓦(Langula Narashimha Deva)国王为了纪念战胜孟加拉伊斯兰势力而建。太阳神庙高达70m,整个主殿看上去犹如7匹马拉着巨大的战车。

这7匹马表示一个星期为7天,神庙底端的12个车轮表示一年为12个月,马车象征着太阳。寺院的外墙上雕刻着舞姬和车队,还有行进中的士兵和进行交易的场景等充分体现出当时社会面貌以及像女人化事的日常面貌。

埃洛拉石窟

Ellora Caves : 1983年列入世界文化遗产目录 埃洛拉石窟

Ellora Caves : 1983年列入世界文化遗产目录

位于马哈拉施特..(Maharashtra)高高陡峭的玄武岩岩壁上,是阶段性地开掘岩壁,共由34个寺院构成,长达2㎞以上,历经A.D.

600-1000年间持续开掘而成的纪念建物群。

这群遗迹不仅艺术造型独特,技术水准高超,而且还作为供奉佛教、婆罗门教(Brahmanism)、耆那教(Jainism)的神殿,充分体现出了古代印度的宽容精神。

仔细观察埃洛拉石窟的宗教性精神,第1至第12个作为佛教石窟历史最悠久(约5-7世纪),第13-第29个作为印度教(Hinduism)石窟建于7-9世纪左右,最后建起的是耆那教石窟(约8-10世纪)。在同一地点多种宗教共存,不愧是件非常有趣的事情。埃洛拉石窟群中称得上建筑奇迹的是16号印度教石窟,被称作湿婆神居所的这一寺院宽45米、深90米、高30米,由一个巨型独石构成。从开工到完工共花费了一个世纪的时间,不论是技术方面还是建筑所需时间上都称得上是实属罕见的寺院。

坦贾武尔布里哈迪斯瓦拉神庙

Brihadisvara Temple, Thanjavur : 1987年列入世界文化遗遗产目录

神庙建于考(Chola)帝国创始人罗阇罗阇(Rajaraja)王统治时期的1003-1010年间,其势力扩张到整个南印度地区以及临近岛屿。

高达66.5m左右的这一庞大的寺院是南印度最具代表性的寺院。

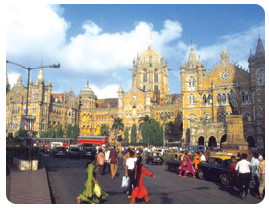

査特拉帕第-施瓦吉车站

The Chhatrapati Shivaji Terminus : 2004年列入世界文化遗产目录 査特拉帕第-施瓦吉车站

The Chhatrapati Shivaji Terminus : 2004年列入世界文化遗产目录

位于孟买(Mumbai)的这个车站更以维多利亚车站(Victoria Terminus)而驰名。这个车站在全印度也是一个令人嘱目的维多利亚风格哥特建筑物,与印度固有的建筑样式相融洽。央是由英国的建筑家F.W.

Stevens设计而建,也是'哥特都市'和'国际贸易港'孟买的象征。这座建筑物历经10年,于1887年竣工,是模敦中世纪后期的意大利风格,以维多利亚时代最高哥特样式设计而成。建筑物的支柱和小塔、天花板、圆顶上都刻有孔雀、怪物、锐子等,反映出了印度特有的宫殿建筑样式。

这一遗迹由英国建筑技术与印度工艺家巧遇而构成,包括印度传统建筑样式和表现技法,发展成独特新式的建筑物,表现出了2种文化结合在一起的风格。

帕塔达卡尔纪念石雕群 Group of Monuments at Pattadakal :

1987年列入世界文化遗产目录

帕塔达卡尔纪念石窟群建筑于A.D. 7-8世纪遮类其(Chalukya)朝代,是综合协调印度南北方建筑形式,达到和谐折中的艺术。有9座印度教寺院,其中维鲁巴克沙(Virupaksha)寺院是7

4 0年罗宾玛哈德维(Lokamahandevi)女王为了纪念其丈夫战胜南印度而建的巨作。

德里的胡马雍陵 Humayun's Tomb, Delhi : 1993年列入世界文化遗产目录

是莫卧儿帝国第2代国王胡马雍的陵,波斯出身王妃Haji Begum下令修建,由建筑家Mirak Mirza

Ghiyas建筑而成。

建筑样式与波斯相比更接近莫卧儿式,是印度第一座正方形花园陵墓,'田'字人工水路窜过庭院。

生活在干燥沙漠上的伊斯兰教民可在此欣赏到莫卧儿国王的故乡-中亚的美丽风景,真可谓是梦想中的乐园。

法塔赫布尔西格里 Fatehpur sikri : 1986年列入世界文化遗产目录

莫卧儿帝国的阿克巴(Akbar)皇帝时期的1571-1585年曾将此地作为首都。他一直因没有儿子继承而苦恼,后来根据生活在法塔赫布尔西格里的圣人谢赫·沙利姆·奇斯旬(Sheikh

Salim Chisthi)的预言得到了3个儿子,高兴之余将首都迁移至此。但是因为水源不足,发现不适合当做首都,于是14年后将首都重新迁回到阿格拉(Agra)。

之后长时间被遗弃,却是一个能够欣赏到废墟独有美妙的城市。寺院和纪念物都是统一的建筑风格,其中淸真寺(Jami

Masjid)属最值得一看的遗迹。入口长达54m,走过被称作'胜利之门(Gate of Victory)'的Buland

Darwaza,建筑物里边有白色大理石建筑物,即圣人谢赫·沙利姆·奇斯旬的陵。

享比古迹群

Group of Monuments at Hampi : 198够6年列入世界文化遗产目录

享比是最后一印度教王朝维査耶纳加尔(Vijayanagar)帝国最后的首都,这里有德拉威庙宇和宫殿,1565年被穆斯林攻占,城市被洗劫一空,成了一个被弃的城市。

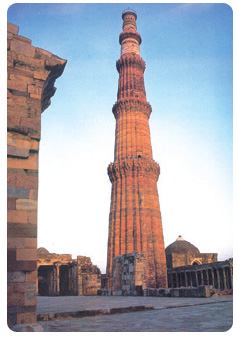

德里的库杜布塔遗迹

Qutb Minar and its Monuments, Delhi : 1993年列入世界文化遗产目录 德里的库杜布塔遗迹

Qutb Minar and its Monuments, Delhi : 1993年列入世界文化遗产目录

新德里人气最旺的库杜布塔遗迹里有很多建筑物,例如为了广为流传伊斯兰力量德里的征服者库杜布·乌德·丁·艾巴克(Qutab

ud din aibak)建起的胜战塔库杜布塔,印度最早的淸真寺库瓦特·乌尔淸真寺(Quwwat-ul-Islam

Mosque),还有印度-穆斯林样式的Alai-Darwaza门等。Minar来源于表示塔的Minaret,1-3层是由红色沙石,4、5层是由白色大理石建成。

果阿的教会和修道院 Churches and Convents of Goa : 1986年列入世界文化遗产目录

果阿是葡萄牙占岭印度时期的首都,那里的教堂和修道院是当时亚洲传播基督福音的历史见证。

鲍姆·耶邻教堂(Bom Jesus Church)里有圣·弗..西斯·伊格塞维亚(St.FrancisXavier)的棺木,这一伟人是将基督教传播到印度和日本的圣人。这一遗迹对于基督教稳定发展的亚洲各国传播Manu-elline及Baroque风格艺术起到了重大的影响。

比莫贝宾特石窟 Rock Shelters of Bhimbetka : 2003年列入世界文化遗产目录

位于600m高原地带,500多个石窟内壁中的壁画非常有名。壁画都是用动物油脂、水、浆糊混合而成的天然染料制作而成,直至今日色彩依然鲜明。并且,在同一空间由不同时代的画组合而成,可谓是值得关注的另一特色。

埃勒凡塔石窟 Elephanta Caves : 1987年列入世界文化遗产目录

是位于印度孟买海湾埃勒凡塔 (Elephanta)岛岭上的印度教石窟寺院,将对湿婆(Shiva)神的崇拜内容刻在岩石上的石雕艺术最能体现极高的宗教信仰,是印度艺术的代表。

央建于8世纪前半期,受到世人袭目的石窟虽只有一个,但从建筑、雕刻等其他领域来看不愧是印度教美术代表作。石窟的入口是印度教特有的形式,室内不仅有很多粗柱,而且还有独立的祠堂。本尊有玲模(Linga,象征湿婆神的男根像),正面入口处有大规模的神像,其中'3面湿婆神'的凶相称得上是一级品,高达5.5m,与石山一起非常壮观。

菩提迦耶的摩诃菩提寺

Mahabodhi Temple Complex at Bodhgaya : 2002年列入世界文化遗产目录 菩提迦耶的摩诃菩提寺

Mahabodhi Temple Complex at Bodhgaya : 2002年列入世界文化遗产目录

摩诃菩提寺院建于佛祖得道的地方,高达52m,是金字塔形屋顶的寺院。根据感悟后全心投入法悦境七七四十九天生活在其周边的故事,设定了各个地方。

阿格拉古堡 Agra Fort : 1983年列入世界文化遗产目录

阿格拉堡具有皇宫和堡垒的双重功能,城堡周围的湖泊和长达2.5km..高达20多米的城墙最能体现其作用..阿格拉的红色古堡作为17世纪莫卧儿帝国的纪念物,有很多像Jahangir的美丽的宫殿。

桑吉佛教遗址群 Buddhist Monuments at Sanchi : 1989年列入世界文化遗产目录

距离博帕尔约40公里,是坐落在小山上可俯视着平原的佛教纪念群。建于B.C. 2世纪或1世纪,是现存最古老的佛教圣地,直到A.D.

12世纪一直是印度佛教的中心地。这里保存着各时代很多堂塔,其雕刻在美术史上占据重要位置。有很多建筑物及遗址以大塔(大塔:第1号遗址)为中心群集于此,西侧山坡中间建有第2塔。

现存阿育王建造的狮头石柱,山顶上还设有伞盖。作为印度现存的覆钵塔中保存最完整最古老的一座塔,塔门高达10m,前后面浮雕着大量佛传图、本生图、崇拜对象图、文样图等。

大塔的南门最为优秀,..史最为悠久,还曾在覆钵部的玄室里发现了佛教弟子的舍利容器..桑吉历经贵霜王朝(Kushan

Dynastu)、侨多王朝(Gupta Dynastu)进一步繁荣,5世纪初建造的第17号祠堂虽简朴但保存完整,称得上是侨多建筑的代表作。

大吉岭喜马拉雅铁. The Darjeeling Himalayan Railway : 1999年列入世界文化遗产目录

又称Toy Train,为了有效地将大吉岭产茶运轮出去,作为交通手段于1881年建起了这一铁录。轨宽有61Cm,虽然速度比较缓慢,但可乘坐蒸汽火车游览喜马拉雅。

尙庞-巴瓦加德考古公园

Champaner & Pavagadh : 2004年列入世界文化遗产目录 尙庞-巴瓦加德考古公园

Champaner & Pavagadh : 2004年列入世界文化遗产目录

这座城市在8 世纪作为Chauhan Rajput的首都而建,于1484年被Sultan Mahmud

Begara 占领,在Pavagadh建起了城墙。

Champaner以漂亮的伊斯兰教寺院而驰名,Pavagadh是位于Champaner一旁非常兢舜的山坡..由于Sultan而坚固堡垒化的迷人景色Pavagadh山坡上有漂亮的回教寺院Kalikamata

Temple,与Amdabad的回教寺院Jami Masjid相媲美。

建城1世纪后堡..曾被强有力的回教君主胡玛雍(Hamayun)占领,然曾有过一段回教色彩浓厚的历史,但这里也是印度教最崇拜的众神之一Rama和忠诚于他的亲信Hanuman的传闻之地,作为印度教圣地有很多朝拜者前来拜访。

并且还可以看到8世纪至14世纪的宫殿和居住地、修道设施等,又可称之为莫卧儿(Mugal)时代之前最完善未曾有过变化的伊斯兰城市。

默哈伯利布勒姆遗址群 Group of Monuments at Mahabalipuram :

1984年列入世界文化遗产目录

遗址群的神殿建于7-8世纪左右,是帕纳瓦(Pallava)国王们在科罗曼德(Coromandel)沿

岸开阳岩石建起的石窟寺院。其中,战车形式的寺院(rathos)和石窟神殿(mandapas)最著名。

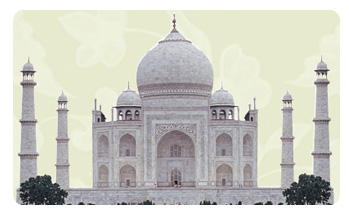

泰姬陵

Taj Mahal : 1983年列入世界文化遗产目录 泰姬陵

Taj Mahal : 1983年列入世界文化遗产目录

是一座巨大白色大理石建成的陵墓淸真寺,当时莫卧儿帝国的国王沙杰汗(Shah Jahan)为

了纪念他心爱的妻子于1631-1653年建造而成。泰姬陵是最完美的印度穆斯林艺术之室,也是世界遗产中令世人赞叹的经典杰作之一。走出正门的一个拱门,展现在眼前的是设有水路的典型的莫卧儿样式宽敞的庭院和喷水池,并且在央的前面竖立着凝视庭院和喷水池,体现完美左右对称之美的泰姬陵。

明亮的月光下展现出最为美丽的姿态,白色大理石由红色和绿色天然彩石纹嵌,在几百年后的今天依旧那么美丽动人。

由于被称作玛哈(宫殿),故很多人误以为是为王妃修建的宫殿,而泰姬玛哈的名称来自王妃的名字。据说沙杰汗本想在泰姬玛哈陵亚尔穆纳河的对岸为自己修建黑色大理石坟墓,再用吊桥与之相连。

若他的梦想成真,那么如今人们将会看到更壮观的景观,然而他却没能如愿以偿。沙杰汗被其子奥郎杰伯(Aurangzeb)夺去了王位,至死被囚禁在阿格拉堡(Agra

Fort),终日望着泰姬陵结束了自己的一生。

野生动物- 国家公园Wildlife National Park 盖奥拉德奥国家公园 Keoladeo

National Park : 1985年列入世界文化遗产目录

是阿富汗、土耳其、中国、西伯利亚飞来的水生鸟类的冬季暖巢。有364种类似西伯利亚白鹤的珍贵鸟类栖息于此。

加济兰加国家公园 Kaziranga National Park : 1985年列入世界文化遗产目录

位于阿萨姆(Assam)邦的中心,是人类难以接近的北印度最后天然保护区之一,以世界最大的独角犀牛栖息地和老虎、大象、熊等哺乳动物以及无数种鸟类集体栖息地而驰名。

马纳斯野生动物保护区 Manas Wildlife Sanctuary : 1985年列入世界文化遗产目录

位于喜马拉雅山慢坡的牧草地,属于热带森林地带。这里是无数面临絶种的动物和老虎、小野猪、印度犀牛以及大象等多种野生动物的栖息地。

孙德尔本斯国家公园 Sunderban National Park : 1987年列入世界文化遗产目录

孙德尔本斯位于恒河三角洲,包括陆地、河面积达10,000km2,不仅是世界级红树林地带,而且还是无数种珍奇动物以及面临絶种的稀有动物的栖息地。

楠达德维山国家公园 Nanda Devi National Park : 1988年列入世界文化遗产目录

位于喜马拉雅的楠达德维山峰(7,800m)庞大的平野。

由于人类未曾踏入园内,这里的天然地带变成了面临絶种哺乳动物特别是喜马拉雅鹿和雪豹的主要栖息地。

|